電気主任技術者とは、通称「電験」と呼ばれている国家資格になります。

3種から1種まで3種類ありますが、数字が小さくなるほど難易度も重要性も高くなる資格です。

そこで今回は17万ボルト未満の工事なら行うことができる2種に着目して、どのような資格、年収、合格率などなど幅広い情報を提供していきたいと思います。

電験二種とは?取得するメリットと役割

1-1.電験二種で扱える範囲

電験二種の大きな魅力は、「最大17万V未満の事業用電気工作物」を取り扱える点です。たとえば、大型工場や商業施設、オフィスビルなどでは、数万Vで受電することが多く、電験三種ではカバーしきれない高圧設備まで対応できます。

この「取り扱える範囲」が広いほど、企業から見て重宝される人材となりやすく、保安監督者としての責任も大きくなります。実際に、Yahoo!知恵袋には「電験二種を取得すれば年収アップが期待できるか」という質問が多く寄せられますが、企業の求人要件でも「電験二種以上保持者優遇」と明記しているケースが増えています。

また、電験二種を取得していると、最大17万V未満の電気工作物に関する「選任・代理選任」が可能になり、ビルメンテナンスやプラント運用など、多様な分野で資格手当や役職手当が付くことが多いです。

1-2.第1種・第3種との違い

電気主任技術者には1種・2種・3種の区分があります。ざっくりまとめると、下記のような設備規模の違いがあります。

- 1種:最大電圧の上限なく、全ての事業用電気工作物を扱える。

- 2種:最大17万V未満の事業用電気工作物に対応。

- 3種:最大5万V未満の事業用電気工作物に対応。

電験一種は扱える範囲が最も広いですが、試験難易度や合格率が低くハードルが高いのが現状です。その一方、電験三種は電圧制限が5万Vまでとなり、ビルや学校、病院などの高圧受電(6.6kV~数万V程度)設備までなら十分対応できるものの、大規模プラントや大規模施設の保安監督業務には制限がかかるケースがあります。

このように、電験二種は「一種ほど試験が難しくはなく、三種ほど対応範囲が限定されない」というバランスのとれた資格であり、実務でも重宝されるライセンスと言えるでしょう。

1-3.現場で果たす役割

電気主任技術者は事業用電気工作物の保安・運用管理を行い、電気事故やトラブルを防ぐ重要な役割を担います。具体的には、設備点検や保安規定の作成、トラブル発生時の復旧・安全対策、保安報告書の作成などが主な業務です。特に電験二種を有する技術者は、高圧設備を有する大規模施設を安全に稼働させるための鍵となります。

また、近年はビルや工場のDX化が進み、AIやIoTを活用して省エネルギー管理や予知保全を行う現場も増えています。こうしたシステムを導入する際にも電気主任技術者の専門知識が必須となり、施主や設備管理会社からは「安全面や法令面での専門家」として頼られる立場になります。

第2種電気主任技術者になることのメリットは?

まず、電験2種を取得するメリットは何になるのでしょうか?

メリット1:就職や転職する際、受かり可能性が高くなる。

上に書いたように、難易度が高い資格になります。

ですので、持っているだけで企業からすると欲しくなる人材となれるのです。

仮に実務経験がないとしても、資格を取得していることでできる工事の幅が広がりますので、かなり有利になります。

メリット2:給与アップに繋がる

良く福利厚生にある、資格手当がもらえる可能性が高いです。

また資格保有者には企業側としてはやめて欲しくないため、年収の上がり幅も資格保有前と比べると全然違うはずです。

実際相談に来た方にお伺いしても、転職時の給料もアップしたし、辞める打診を企業にした際も給与アップの話が出た。とおっしゃっておりました。

第2種電気主任技術者の平均年収とは?

資格を保有していると、どれくらいの年収が見込めるのでしょうか。

日本の都市部での年収を調べてみました!

| 札幌 | 648.5万円 |

| 仙台 | 407.4万円 |

| 東京 | 627.2万円 |

| 神奈川 | 430.5万円 |

| 名古屋 | 512万円 |

| 大阪 | 554万円 |

| 京都 | 501万円 |

| 広島 | 448万円 |

| 福岡 | 572.4万円 |

東京と札幌が全体的にかなり高いですが、全体的にみても高い数値になっていると思います!

きちんと年齢も平均値で出すことでもっと正確な数値も出せるかもしれませんが、今回は求人全体で分析しております。

電験二種の試験制度と難易度:合格は至難の業?

2-1.試験概要とスケジュール

電験二種の試験は「一次試験(筆記)」と「二次試験(筆記)」に分かれており、一次試験に合格しないと二次試験には進めません。

- 一次試験:理論、電力、機械、法規の4科目。

- 二次試験:電力管理、機械制御の2科目(筆記形式)。

各科目とも合格基準は60%程度の得点が目安とされていますが、合格者数の調整や年度による難易度の変動があるため、一概に「60点以上で安心」というわけではありません。スケジュールとしては、一次試験が毎年8月下旬ごろ、二次試験が11月下旬ごろに実施されるのが通例です。合格発表は一次試験が10月頃、二次試験が翌年1月頃に行われます。

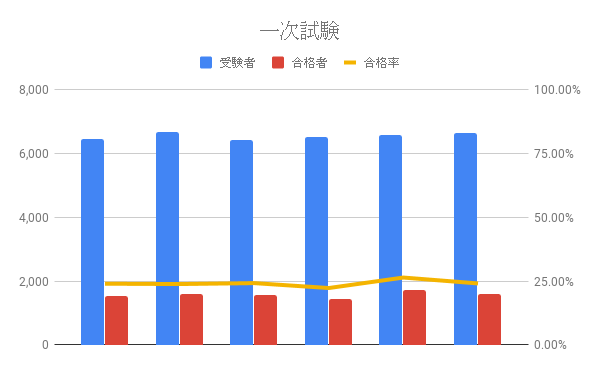

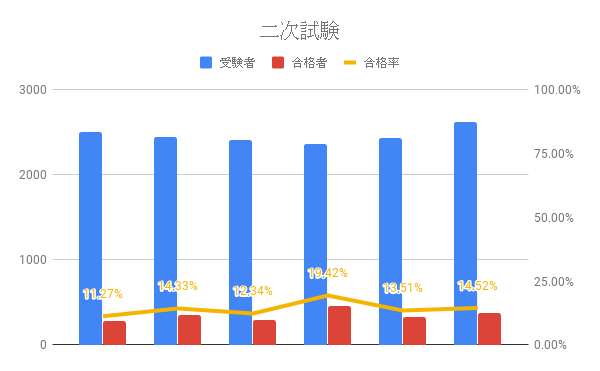

2-2.難易度と合格率

電験二種は電験三種と比べて格段に難易度が上がるといわれ、一次試験の合格率は10〜15%前後、二次試験の合格率は10%前後という厳しい数値が続いています。もちろん、年度や出題傾向によって変動はあるものの、「トータルでの合格率は数%台」というハードルの高さです。

Yahoo!知恵袋でも「電験三種は合格したけれど、二種に挑戦してから長いスランプに陥っている」という声や、「働きながら合格するのは非常に大変」「独学での合格は至難の業」といった書き込みが多数見受けられます。やはり、電験二種の合格を目指すには、長期的な学習計画と基礎力の強化が必要となるでしょう。

2-3.効率的な学習方法とポイント

難易度が高いとはいえ、適切な学習方法を確立すれば合格可能性はグッと高まります。具体的なポイントは以下の通りです。

- 基礎知識の徹底復習

電験三種レベルの理論・電力・機械・法規がしっかり身についていないと、電験二種の一次試験ですぐに苦戦します。まずは三種レベルの基礎を再確認し、公式や原理原則をあいまいにしないようにしましょう。 - 過去問題の反復演習

過去問を繰り返し解くことで、出題傾向や頻出テーマを把握できます。二種試験では計算問題が多いため、手計算スピードや数字の扱い方に慣れることが重要です。 - 予備校や通信講座を活用

独学が難しいと感じる場合は、専門の予備校や通信教育を利用するのも有効です。プロ講師による解説動画やテキストを使うことで、効率的に範囲を学習できるほか、モチベーション維持にも役立ちます。

第2種電気主任技術者の難易度は?

これまでの内容で良さそうな資格というのはわかりましたが、実際の難易度はどうなのでしょうか?

電気主任技術者の試験には、1次試験・2次試験とありますのでどちらも過去6年分をみていきましょう。

1次試験の合格率は25%程度、2時試験の合格率が14%程度なので、

(1次試験)×(2次試験)=約3%

が全体の合格率となります。

第二種電気工事士が40~50%程度の合格率ですので、かなりの難易度と言えそうですね。

また実際勉強されていた方の情報を伺ってみると、少なくとも1年程度は学習期間が必要なようです。

第2種電気主任技術者は独学でなれるの?

これだけ合格率が低い資格を独学で取得することもできるのでしょうか。

1年ほど自分で根気よく学習することができれば十分合格も見えるとは思います。

しかしながら、参考書片手に進めるのは正直かなりしんどいと思います。

まずは、電験2種の範囲をみていきましょう。

| 用途 | 内容 | |

|

電験2種

|

1次・2次共通 | 数学 |

|

1次試験用

|

理論 | |

| 電力 | ||

| 機械 | ||

| 法規 | ||

|

2次試験用

|

電力・管理 | |

| 機械・制御 |

みていただいたらわかるように、かなり範囲が広いですよね。

1つずつオススメの参考書を紹介していきますので、一度手にとっていただいたのち、独学でも可能か判断いただくのが良いかもしれません!

電験二種が活かせる就職・転職先とキャリアパス

3-1.想定される就職先・活躍できるフィールド

電験二種を保有していると、以下のような就職先やフィールドで高い評価を得ることができます。

- ビルメンテナンス企業:高圧受電設備を有する大型ビルや複合施設の保安監督業務。

- 工場・プラント関連:製造業や化学プラント、石油精製プラントなど、大規模な電気設備を持つ事業所。

- 電力会社・エネルギー関連:発電所や変電所の運用管理業務。

- 設備施工会社(サブコン):高圧設備を含む電気工事や設備更新プロジェクトでの現場監督・保安監督業務。

たとえば、「ビルや工場の電気を止めない」「災害時でも電気を守る」といった保安業務は企業の安定稼働に直結するため、資格手当や役職手当を含め、年収水準が高めに設定される傾向があります。

3-2.キャリアアップの事例

電験二種を取得した後、さらに現場経験を重ねることで、企業の設備管理部門や工場の保全部門で重要な役職に就くケースが多いです。また、施工管理技士や消防設備士などの関連資格を併せ持つことで、建築設備全般に強い「総合エンジニア」としてキャリアを伸ばすことも可能です。

Yahoo!知恵袋の体験談では、「電験二種取得後、ビル管理会社で管理職に抜擢された」「工場の保全部門から本社の技術企画部門に異動し、年収が大幅アップした」など、収入面・ポジション面で飛躍する例が多く見受けられます。

3-3.転職市場での評価と求人の探し方

電験二種は、少数精鋭の高度資格であるため、転職市場でも一定の需要が見込まれています。特に、「高圧受電設備を持つ企業で、即戦力の保安担当者を探している」「官庁物件の設備保全を任せたい」「24時間稼働の工場で、主任技術者を置かなければならない」などの場合、電験二種以上を条件とする求人が多いです。

求人を探す際には、以下の方法が効果的です。

- 建設業・設備業界に特化した転職サイトを活用する

たとえば、セコカンジョブ(電気・設備の求人特集)のようなサイトでは、施工管理や電気主任技術者の専門求人が見つかりやすいです。 - 大手求人サイトでキーワード検索する

「電験二種」「電気主任技術者」などのキーワードで絞り込むと、適切な案件をすぐにチェックできるでしょう。 - 人材紹介会社に相談する

専門性の高い資格者を求める企業は人材紹介会社を活用しているケースも多く、希望条件に合致する企業を提案してもらえる可能性があります。

第2種電気主任技術者の求人事例とは?

最後に、どのような求人があるのかみてみましょう。

- 企業名:JAGフィールド株式会社

- 年収:600-1,000万円

- 年間休日:120日

- 福利厚生:社会保険完備ノー残業デイ制度表彰制度・研修制度(リフレッシュ休暇・年次有給休暇・夏季休暇・年末年始休暇など)就学前児童保育・大学生等教育の手当支給制度産休・育休・介護休暇制度退職金制度など

- 企業名:サミット美浜パワー株式会社

- 年収:750-900万円

- 年間休日:121日

- 福利厚生:通勤交通費:一部支給 保険:健康保険、厚生年金、労災、雇用保険

- 企業名:LITA WORKS 株式会社

- 年収:800-1,049万円

- 年間休日:122日

- 福利厚生:退職金制度 ・財形貯蓄制度 ・団体生命保険 ・貸付金制度 ・社員旅行 ・資格取得費用補助制度

などなど、こちらに紹介している求人はほんの一部ですが、電験二種を保有していることでかなり優良な求人に出会える可能性がかなりアップします。

実際、下記フォームから相談いただき、今より年収が300万円アップされた方もいらっしゃいます。

経験や年齢によって異なる部分はありますが、ぜひみなさんお気軽にご相談ください!

電験二種取得を目指す方へのアドバイスとまとめ

4-1.実務との両立が鍵

電験二種は試験範囲が広く、難易度も高いため、実務と両立して勉強するのは容易ではありません。企業によっては資格取得支援制度を設けており、受験料や参考書代、講習会への参加費を補助してくれる場合もありますので、在職中の方は社内制度をぜひ確認してみてください。また、転職を考えている方は、入社後に試験合格を目指せる環境が整った職場を探すのも選択肢の一つです。

4-2.他資格との相乗効果を狙う

電験二種の価値を最大限に活かすためには、建設業界や設備業界の関連資格との相乗効果も検討してみましょう。たとえば、1級電気工事施工管理技士や管工事施工管理技士を取得すれば、大型施設の設備工事全般に携われる監督ポジションを目指すことができます。さらに、消防設備士を取得しておけば、防災設備の知識が活かせるため、保安・防災両面での専門家として活躍できるでしょう。

4-3.まとめ:電験二種がもたらす可能性は無限大

電験二種は、電気主任技術者として扱える範囲が広く、就職・転職市場で評価が高いだけでなく、キャリアアップの可能性も大きい資格です。試験難易度は高いものの、長期的な学習計画を立て、基礎固めと過去問演習を繰り返すことで、着実に合格に近づけます。

合格後は、大型ビルや工場、商業施設などの保安監督業務を担ったり、施工管理や設計部門へ進んだりと、活躍の場は多岐にわたります。企業によっては資格手当や管理職登用などの恩恵も大きいので、電気工事士や電験三種を取得済みの方は、さらなる飛躍を目指して電験二種に挑戦する価値は大いにあるでしょう。

今後、エネルギー需要や再生可能エネルギーの普及が進む中で、電気保安管理の重要性はますます高まります。インフラを支える技術者として、電験二種を取得しておけば、“AI時代でも奪われにくい仕事”として安定したキャリアを築くことができるはずです。あなたもぜひ、電験二種への挑戦を検討してみてください。

コメント